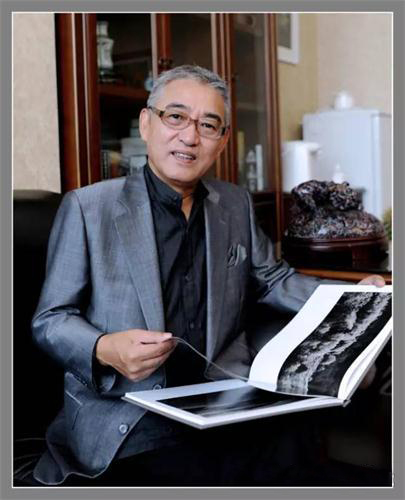

一个爱玩泥巴的收藏家——祁和亮

祁和亮:中国艺术研究院访问学者、上海视觉艺术学院教授、海上水墨画副院长

随轩艺术中心坐落上海虹桥开发区西郊宾馆边虹古路上。犹如一处文人雅客的别馆,幽静而充满韵律。不论是颔首凝神的“豹女”、还是站在磐石上高瞻远瞩的毛泽东主席画像……这里每一件陶瓷作品都似在讲述着一个个当今陶艺人的故事。而这幽静之处的主人祁和亮,用一种温情的敬意,守护着这些跨越华夏千年文明而带来的当代陶瓷艺术印记。潇洒、谦和、儒雅的绅士端着板烟斗慢条斯理的祁和亮。谈及从企业家、摄影人到书画收藏家、陶瓷收藏家到现在的陶瓷手艺人身份的不断更替,愈发显出南方人的细腻;

【从企业家、摄影人到书画收藏家、陶瓷收藏家到现在的陶瓷手艺人】

我是二十多岁从书画收藏开始的,上世纪八十年代至九十年代中期主要搞油画和雕塑的收藏,进入九十年代中后期正式开始陶瓷收藏,至今也有20多年头了。在过程里的苦与乐当然是有的,为什么我会开始喜欢收藏陶瓷艺术品,特别喜欢釉下彩的陶瓷,这与我原来搞摄影有关。

我喜欢用胶片拍摄,直到现在还用传统胶片摄影。当我按下快门一刹那起,在很长一段时间,有个兴奋点,因为我不知道这个胶片最终结果是什么,可能在路途中曝光了、也有可能在冲洗当中出问题了,有种忐忑不安的感觉,在没有看到最终的底片时,有种期盼的心情,就像自己孕育的孩子一般每天掂着它,直到降生的那一天。比如我在阿里地区拍照,总共将近一个月的时间,在一个月的时间里会发生很多事情,如胶卷丢失了、胶片保管不当曝光或者机场安检射线对胶卷的影响等等一系列问题都有可能发生。

因此为什么我喜爱陶瓷艺术胜过我以前的书画、油画、雕塑这块的爱好呢?同样是因为陶瓷艺术,特别是釉下彩制作、装饰和烧制瓷器也是一个期盼的过程。我在绘制釉下新彩、粉彩等,一般能大约判断它烧成后是怎么样的。但倘若画青花、釉里红、釉下五彩等,在胚体上画完后你不一定知道烧出来是怎么样的,这里包含着一些窑变的一些特征,只有等到开窑的时候,第一眼看到自己的作品出来是怎么样的,所以喜爱陶瓷艺术是与我长期搞摄影工作而形成的一种期盼和等待的心理有相当大的关系。

2013年我在上海视觉艺术学院成立随窑工作室,旨在还原古人的制作陶瓷工艺以及探索古老的柴烧窑变方式。柴烧比汽窑更加复杂了,它不是青花、釉里红、釉下五彩这种概念,它不上釉色,坯体表面的色泽完全来自坯胎、火候和木灰的交融,籍由自然落灰留在坯体上形成一种自然釉以及烧制过程留下的火痕。试想下一个泥巴坯体进去,出来的是一种有丰富多彩的美妙的纹路、且内敛中含奔放特色柴烧作品那多有意思。还有整个柴烧过程大约有一个星期,自己和那么多老师、学生们一起在那里炉口扔柴,在窑边喝酒与聊天等着开窑的那一刻,那种等待、期盼的心情有时比开窑烧出一件好作品更为美妙。

【从收藏到自己动手创作陶艺作品】

我以前做绘画、设计这一块的,不过没亲自创作过陶艺作品。但在国画、书法、摄影等艺术行当我是做了很长时间。我是从中学开始搞摄影的,那时自己搞暗房、冲放黑白、彩色照片;书画方面现在我也是上海海上水墨画院副院长,在书画方面也有很长时间了,同时也擅长篆刻等技艺。现在搞陶艺创作是因为我喜欢,故而占用的时间更多,在画油画、国画时一般能立刻看到效果,这种艺术创作没有一种期待的过程。只有陶艺创作而且只有柴烧,它才带给我一种非常愉悦的心情。以前我是个收藏者,收藏的是别人已经创作完成的陶艺作品,没有参与到作品制作的整个过程当中,只是艺术家的作品和自己的气场相一致,我才会喜欢和收藏他的作品。而自己创作则不同,要用饱满的激情把自己的艺术思想赋予泥巴新的生命,那是一种完全不同的。只有参与了制作、参与了设计、参与了作品的拉坯、立坯,或在坯体上试釉等全部环节,出来的作品就把你的思想与泥巴完全的融合在一起了。现在每次烧窑我都会自己做点作品,今年10月在上海举办的国际柴烧节期间我创作的作品会更多些。

我从瓷器收藏到自己开始玩泥巴,在拉坯、修坯、画坯、上釉以及在柴烧堆窑和烧窑等陶瓷制作工艺流程都参与过了。包括在瓷坯上绘画以及青花、釉里红、粉彩和新彩都做过,就是最前面的采泥、淘泥这一段没有参与过。我一直有个梦想在山上的采泥场与工人在一起工作一段时间,参与到将采集来的泥土粉碎、化浆、榨泥等把瓷土变成可以烧制陶瓷的泥巴过程。但是这个梦想到现在因时间和机遇等因素还未能实现,作为一个玩泥巴的收藏者我很想做这事,哪怕像模像样地做一次,没有其它目的只想全程参与这个过程,并把它拍摄下来作为一个人生的记录。

【关于连续举办三届的上海市少年儿童陶艺展】

我经常在云贵、川藏等西部地区搞摄影创作。大约在5~6年前在云南、贵州等边远地区摄影时看到这些贫困地区的校舍很破旧,尽管国家花了很大努力给这些贫困山区的学生提供较好的学校环境,但总体来说并不是我们想象的那么好。

校舍遇上下大雨时会漏水,当看到学生坐在简陋的教室里,水滴到课桌椅上,学生要挪来挪去的找不滴水的位置时,非常非常地让人心酸。对此时此景我一时也找不到解决问题的良策,因此回上海心情一直不好。一个偶然的机会与上海文物研究中心的书记、上海商报的副总聊天时讲起这个事情,我们怎么来帮助这些贫困地区的孩子时,产生了搞一个上海市少年儿童陶瓷艺术展的想法。第一届上海市少年儿童陶艺展有来自全国各地及宝岛台湾的2000多名年龄在5至16岁的少年儿童参与此次活动,经过层层选拔,最终有120名少年儿童脱颖而出,入围参加陶瓷艺术展,我们将这些少年儿童所作的陶艺作品将进行烧制、拍摄、集册。在展览结束后,我请一些企业家、收藏家来认购,同时还委托上海慈善基金会将所有作品进行义拍,所得善款项将捐赠给云南、贵州等贫困边远地区的儿童。

我们发动一些生活优越的小朋友,以“同一蓝天下,小手牵小手”来帮助这些贫困地区的小朋友,让广大少年儿童在艺术的殿堂里感受陶艺创作的快乐,用双手描绘美好未来的同时,向贫困地区的少年儿童传达一份浓浓的爱意,以及在他们幼小的心灵里种下慈善的种子。从2012年起这个活动已连续举办了三届,因今年10月将在上海举办国际柴烧节,经组委会决定把每年上海市少年儿童陶艺展这个活动变成双年展,明年将举办第四届上海少儿艺术展。对我来说不是特意要做这个事情,完全处于内心自然由心而发的,通过我们搭建这样一个艺术平台由小朋友们自己来做慈善,让他们从小就有树立这么个意识更有意义。

【作为收藏家,对艺术家的期待和对藏品的喜好】

作为收藏者现在我比较关注年轻艺术家的作品。比较喜欢有创意、器形有现代感、绘画有新意、用传统的工艺来诠释当代题材的陶艺作品。我已从过去专收藏陶艺大师作品的时代,过渡到着重于有新意的陶瓷艺术作品的收藏阶段。无论是大师、学院派亦或学生,作品只要有新意、有思想、有新的视觉理念、与时代相吻合我就喜欢。有的时候我甚至有搞个杯赛的想法,就是办一次新的创意、新工艺、新的思想融合在一起的一种竞赛,把那年轻人的创作热情激发出来。很多年轻人的作品有思想,但苦于没人推广,若通过杯赛的辐射力,让广大陶艺爱好者、企业家、收藏家来认识和了解他们的作品,这是件很有意义的事。

9月份会去日本具有1200年历史的古窑所在地,陶艺之森。那个地方汇聚了很多各个国家艺术家在那里搞陶艺创作。今年上海国际柴烧节有日本、韩国、台湾等一些主要的窑口艺术家参与,在与他们交流中感到这些艺术家们做作品时并没有想到钱,也不是想马上把作品发表、推介出去。他们只想尽力把作品融入其思想和设计理念,把作品与时代相吻合的内在价值观体现出来等等。而中国有些所谓艺术家在开始做作品的时候就想到钱,举个例子:好多年前我与部分艺术家、陶艺制作人去日本看传统工艺美术展,当问及日本陶艺作品与中国作品的区别时,回答是惊人的一致,它做的很精致,很用心等。我说不对,日本人做陶时与我们的区别在于他们做的时候没有想钱,而看我们的作品中则有想钱的痕迹在里面。国内一些的艺术家稍有点名望便开始买好房、买豪车等,而人家则没有这个奢望。他们只想到把作品做好,这样有艺术品味的艺术家才会有许多粉丝,喜欢他的作品。当这些艺术家有了这些钱的时候,会投入到新的陶艺创作、新的研发过程中去,非常敬业。就这点目前国内的艺术家不如日本的。

目前整个艺术界好像出现了一个很大的诟病,就是攀比心理。艺术家之间有种恶性的竞争在持续发酵,这是非常可怕的事情。一个艺术家的作品真正价值所在不是你这件作品钱能卖多高,而是被广大的收藏家和爱好者接受,这是一种无上的荣光。艺术家千万不能脑子里天天想钱,无限制地扩大和炫耀个人财富,感觉到展示财富是一种光荣,一种能力,这是艺术界比较可怕的现象,至少他们这些做法还是浅浮的。我认为在艺术界有这共性,钱是要的,对艺术家来说钱是用来维持陶艺研发,要把大部分精力用在做作品上。反之,这个作品做的好吗?没有这可能性!一件好的艺术品是需经过很长时间思考的,真正的艺术家是把作品看作很神圣的事情。它需反复构思很长时间,把自己的想法、情绪、画面的意境全部融合在陶瓷里面,再烧制出来。我感觉这才是陶瓷艺术家应该有的。

【陶艺艺术家与陶艺大师】

记得周国桢教授说过,工艺美术大师是授予中国工艺美术创作者的国家级称号,早期这些景德镇的这些老艺人名望很大,但没有与之相符的社会地位,因此向有关部门提出建立中国工艺美术大师的这个评选机制,将在工艺美术领域取得重大成就的人士命名为中国工艺美术大师,工艺美术大师相当于副教授职称。以前的大师确实是大师,比如王锡良大师,这么个德高望重的老先生,他从十几岁开始,一直到现在九十多高龄了每天还坚持在陶瓷上作画,尽管数量上不能与以往相比,但他说画陶瓷是他一辈子的心愿。当问起王锡良大师为什么不建立自己的艺术馆呢?王老师说:”艺术这本身要传播的,我把我的艺术品给人民这是我最大的心愿。”艺术是人民的,这句话让人更敬重王老师。

我看过王锡良以前很多画的手稿,非常精美,有着非常扎实的艺术功底。但现在很多教授反过来也想去评大师,目的何在?目的在于有了工艺美术大师这个头衔,作品可以卖的贵点。以致到后来大师评选变味了,产生了一些不良的风气。大师、艺术家全变成商人了,对后期评选出的某些大师,我个人是不认可的。这些大师们,哪一个拿的出作品创作的素描和写生稿出来?拿不出来!大都抄袭别人的创意或工艺,这是非常遗憾的事情。所以现在年轻的艺术家们,一定要走传统的基础的道路,然后再去创作有自己思想的艺术作品,这是必经之路。投机取巧用别人的构图,加点颜色釉想出好作品是不可能的。

【关于艺术产品化】

有些艺术家把艺术品当产品来生产,这是某些艺术家自己看低自己表现。把自己的艺术品当产品,而且是高价产品,这些产品是没有生存空间的,说不定那一天就被市场唾弃了。一个艺术家精心创作的艺术品决不会当产品来卖的,只有融入思想和创作灵感的作品才有生命力。

艺术品创作,这个多少人为之痴迷的行当,多少人因为它而改变了生活,多少人因为它积累了财富。但要提醒当下的年轻艺术家们:中华陶艺千百年来,就是一个不断创新的演变过程。时代在前进,新时代的陶瓷艺术即要传承传统技法,又要有所创新,这样艺术品才会有生命力、才会有市场、才会创造出符合时代特征的大作。

【关于藏品和他们的故事】

在历史的长河当中,再伟大的收藏家,无论他们怎样杰出,他们都只能成为文物藏品短暂的保存者,谁也不可能永远地占有它们。我创办这个随轩艺术中心初衷主要也是为推广中华陶艺,开始时搞这个中心没有考虑艺术品展示,以前我收藏的很多东西放在工厂里的一个很大仓库里,很多人要看,要去仓库里翻箱倒柜找,很麻烦。因此创立随轩艺术中心时,就想是不是搞个艺术会展,把收藏的作品陈列出来,经常轮换展示。欣赏艺术、收藏艺术品本是件高雅的事情,随轩艺术中心展示的艺术品原本不是以买卖为目的,但是众多观赏者和收藏家们还是不由自主第地将目光纷纷投向这些展示品的流通,至此也就开始有艺术品销售,以了却他们的一个收藏心愿。并通过藏品的一次次转手,一次次被不同的人鉴赏,去实现藏品本身的所承载的艺术和历史重量。

我也不是靠有多少件艺术品或多少件陶瓷收藏品来炫耀财富,我只想搭建一个交流的平台,所有藏品到最后也不是我的,什么东西都不是自己的,人生有这么个过程我感觉很开心,我是一个比较享受过程的人。

这里的每件作品都有很多的故事,就拿中国工艺美术大师冯杰画的毛主席像来说,这件作品当时是我和他2人共同创作的。

我清晰地记得2003年在南昌冯杰的一间小工作室里,外面下着倾盆大雨,当时我们手里只有一张毛主席以劲松为背景的站姿照片,我感觉到这么个伟人站在这么个地方不代表他的伟大的胸怀,我与冯杰说在创作时要把背景改掉,我就把我的理念讲出来:主席要站在坚硬的磐石上,后面是一层一层的远山无尽头,主席站在这里指点江山。

之后冯杰就按我这构思创作了这幅作品,我对对这幅画作有一种特殊的情结。收藏艺术品是会上瘾的,举个例子我收藏李林洪的新彩作品。从单个收藏来说,基本上李林洪老师大部分的作品在我这里。我感觉他在陶瓷领域里面尤其新彩,他属于开派的人物。他推翻了传统的陶瓷表现手法,我看过他很多的国画原作以及书法,功底非常扎实。这么大岁数还在创作,而且感觉他是一个有非常创新意识的艺术家。他的艺术是与时代相吻合的,这点我是喜欢他作品的主因。但收藏到最高境界就是自己创作,对陶瓷而言便是自己玩泥巴。我现在上海视觉艺术学院建立的随窑工作室,就是自己玩陶瓷的地方,或许在这里能和其它艺术家共同创作一件作品,这是件很开心的事情。

- 上一篇:世界壁画艺术:壁画的起源

- 下一篇:与艺术来一次亲密接触 成都东湖两展举办