苏绣,回溯传统还是走向当代?

导语:苏绣这门古老的手工艺在当下面临着雷同、创新不足的问题。在当代的文化语境下,苏绣该走怎样的创新之路是一个课题性的话题,苏绣到底应该回溯传统,从传统中挖掘更深的内涵,还是走向当代纤维艺术的范畴,两条路都给我们带来了思考和新的启示。

苏绣之弊:重“工“轻“艺” 原创不足

今年11月28日,第八届中国刺绣文化艺术节在苏州镇湖开幕,中国刺绣艺术馆内展示出中青年绣娘们的代表作,当代苏绣的技艺已经被演绎到了高水准,无论是传统题材的山水、花鸟,抑或西方的古典主义、印象派、现当代绘画都能用刺绣得到精准的再现。

苏州镇湖刺绣行业协会副会长张伟在接受雅昌艺术网采访时表示:“苏绣作为苏州镇湖的特色产业,近30年来知名度和美誉不断提升,苏绣不仅是文化艺术的载体,还是苏州乡镇经济的重要产业,2013年,镇湖一地的刺绣年销售额即已超过13亿元,年销售额超过150万元的绣庄超过100家。但与此同时,大部分的绣品也存在品种重复、产品用途单一,创意设计不足等制约因素。在创新力不足的情况下,朝鲜绣,机器绣就对传统的手工艺构成了冲击。”

绣品街上大部分绣庄不仅门面整齐划一,绣品也趋于“统一”。从传统的小猫戏螳螂,到苏州园林,景物花卉,到绣工较为复杂的《敦煌飞天女》、《蒙娜丽莎》,《八骏图》,都是在各个绣庄高频出现的绣品,其差异仅仅在画面尺幅,绣工水平和配色。除了名家作品具有个人特色和艺术水准外,很大一部分绣品的底稿源于中外名画,仅仅模仿绘画,而传统题材更存在陈陈相因,缺乏原创的问题。“不是牡丹就是鸳鸯,不是方镜框就是圆镜框,不是宫扇就是地屏。”记者在现场听到不少观众抱怨。

苏州工艺美院科研产学处处长秦怀宇曾经在镇湖担任副书记,专管苏绣产业。他对雅昌艺术网谈道:“目前,苏绣主要以书画和现代摄影作品为题材。绘画特征使苏绣的本体语言缺失,一味绣中外古画、名画也使得苏绣在题材上出现千人一面,缺少独立性。”又因为消费人群的收藏偏好,绣娘们的作品还是停留在“花开富贵”式的传统工艺品内,不少绣娘不愿意承担原创成本,不想承担原创作品风险,因此,当下的苏绣作品重“工”而轻“艺”,绣得太“像”照片或实物,缺少艺术品位。

传承困局:母女相承的旧模式

记者看到,大多数绣品的图案来自画册,刺绣创作只能算是换一种媒介的二次创作,虽然也倾注了绣娘自己对色彩的理解,但依旧处于模仿状态。“为什么你们不自由创作底稿呢?为什么要拿来画家、摄影家的作品当参造物?”记者向不少绣娘提出了这样的疑问。

一位从事刺绣三十余年的绣娘坦率说道:“我们并不是画家啊。近代苏绣大师杨守玉说过‘善绣者必善绘画’,绣娘们都有扎实的勾稿功底,在刺绣前,必须将画稿的轮廓线、骨架线条精准地描出来。但我们说的绘画还是属于程式化地描摹,老一辈的苏州绣娘大都文化水平不高,没有文人画家的修养,因此很难独立绘制富有意境的画。”

据了解,大多数绣娘的技艺获得都是母女相承,代代相传的家庭手工作坊模式,并未经过专业美术院校的培训。“旧时,镇湖的女孩几岁就开始学绣,刺绣是女红最重要的内容,倘若不会绣,绣得不好,在我们这是嫁不出去的。二十多年前,镇湖是极其闭塞的地区,交通不便,绣娘的一生几乎都与刺绣为伴,绣娘没有机会走出去接受高等教育,见识更多的艺术形态。”江苏省工艺美术大师邹英姿向记者谈道。

苏州镇湖刺绣行业协会副会长张伟表示:“人才是传统工艺焕发新的活力的关键,大部分绣娘精通刺绣技法,却不是画家,因此,培养出能画能绣,具有高文化素质的绣娘成为当务之急。”

苏州工艺美院副院长黄海对雅昌艺术网介绍,2004年起,镇湖与苏州工艺美院合作开设了定向招生的“刺绣专业大专班”,培养了一批“学院派”、“科班”绣娘。清华美院也建立了中国刺绣教学实践基地,组织高级工艺美术师到清华美院深造。黄海指出:“这一批绣娘接受过学院教育,包括图像学、色彩研究、中国美术史论,她们目前在镇湖各大绣庄从事刺绣的研发工作,越来越会成为中坚力量。”

今年下半年,江苏工美馆还和江苏省国画院的画家进行合作,由画家提供最新画作,并和绣娘交流创作思想和画理,由绣娘结合材质进行二次创作,并非一模一样地复制,最后以联展方式进行再对话。周京新、薛亮、聂危谷、束新水等江苏名家的作品有了新的呈现。“虽然还属于再创作,但给了绣娘接触最新的中国画的机会,让她们感受到国画也不是一成不变,我们也在不断解构和重构新的视觉体系。”一位年轻的江苏省国画院画家向雅昌艺术网表示:“创作具有艺术性的绣品,除了在色彩、针法、丝理的灵活运用外,绣娘需要理解画作精髓,有自己的情感投入,作品不仅形似,而且神似,达到新一重的审美境界。相信通过不断的教育,年轻一辈的绣娘总有一天会拿起自己的画笔!”

张伟还强调:“最可喜的是,随着传统文化的复兴,越来越多的年轻人开始喜爱苏绣,甚至一大批非本地青年加入到刺绣工作者的队伍中来,她们有美院背景,有的学美术,有的学设计,她们并非母女相承,而是专门来此学艺,她们把苏绣当做一门艺术形式,把自己的理解融汇到技艺中,将来必然会形成一股新力量。”

革新之辨:传统突破还是当代转化?

在当今全球化的文化语境下,苏绣到底应该走怎样的创新之路?目前,业界有两种声音,一种坚持苏绣应当进一步挖掘传统文化,不断吸纳中国文化的精髓,将“中国工艺品”升级为“中国艺术品”,另一种声音则认为在艺术门类融合和交叉的今天,苏绣从业者应当吸收当代艺术的观念,打破技法和程式的束缚,成为纤维艺术大家庭的一部分。

一部分绣娘试图将传统的题材与时代主题相结合,彰显出苏绣新的精神面貌。12月4日,“针融百家,艺开新境——姚建萍刺绣艺术展”在中国美术馆开幕,展示了国家非物质文化遗产代表性传承人姚建萍的作品。作品《丝绸之路》包含《西出长安》、《满载而归》两幅巨作,反映了“一带一路”的时代精神,用画面进行宏观叙事。《西出长安》以大汉盛世为基准点,通过张骞西出长安的场景,回顾丝绸之路起源;《满载而归》表现胡商驼队在长安采购完毕,满载货物,翻越帕米尔高原的情景,体现了当时丝绸之路贸易的繁荣。

姚建萍 《丝绸之路—西出长安》

王丽华 《司母戊鼎》

姚建萍 《丝绸之路—西出长安》

姚建萍 《丝绸之路—满载而归》

姚建萍说:“苏绣想要在当今社会焕发新的光彩,就必须不断创新,不能满足于旧的题材和手法。所有的技术技巧都是为内容服务的,而思维创新是苏绣发展的第一要义。”

江苏省工艺美术大师,滴滴绣开创者邹英姿认为,华夏文明是苏绣题材创新的源头和宝库。“刺绣源于中国文化,古老的工艺美术的新生离不开对中国文化的充分挖掘与认识。我们必须热爱自己的文化,继承传统,才能创造魅力四射的新品。目前,我们对传统的理解和认识远远不足。”

记者在邹英姿的刺绣艺术馆看到,敦煌石窟的壁画、佛像、残卷是她近年的代表作,图案均是以自己的观察角度所得,她独创的滴滴针法演绎了文明碎片的斑驳感,作品蕴含强烈的中国韵味,又在题材上区别于一般性的绣品,不失当代性的审美。

邹英姿 《敦煌佛像》

邹英姿受母亲纳鞋底的短促而密集的针脚的启发,开创滴滴针法,其体积感,恰恰适合表达敦煌图像等苍古厚重的题材。而热爱传统文化的邹英姿常去敦煌、龙门等地采风,感受并记录古文明中令她感动的瞬间。记者看到一幅残佛的绣品,图案一部分笼罩在黑暗的背景中,局部被灯光照亮。“这是亲身经历,我在漆黑的莫高窟中打着手电,光照在佛像上,我看到佛像慈祥又神秘的笑容,那一瞬间,我感到了亘古的爱和包容。”邹英姿说,“我要把中国文化中最温情的一面挖掘出来,绣品就有了温度。”

如果说邹英姿是以技法的创新引导题材突破,那么有些新题材的创作也需要对针法进行再革命。苏绣大师王丽华为了表现商周青铜器原有的古朴、厚重、历史的沧桑感和岁月留下的包浆感,与染线师傅不断研究,反复打样,经过三个多月的实验,终于研发了一套最适合体现青铜器的铜质感、沉淀感和沧桑感的新针法——“八工针法”,既保留了苏绣原有精致细腻的传统特色,又用刚柔并济的纹理线条表现了青铜器的粗犷美。

王丽华 《司母戊鼎》

纤维艺术家提出了更大胆的想法,即苏绣转向当代纤维艺术。目前,“新形式、新材料、新思维”被提到日程上来,清华大学美术学院教授,中国工艺美术学会纤维艺术委员会会长林乐成为苏绣带来了颠覆性的启示。

林乐成指出,纤维艺术起源于西方古老的壁毯艺术,在它的发展过程中又融合了世界各国优秀的纺织文化,吸纳了现代艺术观念、现代纺织科技的最新成果,因而也有学者称它为既古老又年轻的艺术形式。

纤维艺术作品

“苏绣是否能在当代艺术和传统之间实现转换?以新的形式呈现呢?前卫艺术的创作理念可以给当代绣娘带来借鉴,提升大家的眼光和视界,激发发散性的思考。”林乐成认为,纤维艺术的无限开放性,为绣娘探索新的艺术形式提供了空间。纤维艺术从本质上打破了传统工艺美术材料所处的隶属地位,促使艺术家们对纤维的独特语言进行重新认识。林乐成所展示的平面性、浮雕式的壁挂;立体性、装置性的软雕塑;环境与纤维艺术互动的陈设性纤维艺术都给绣娘们带来了新的认知。

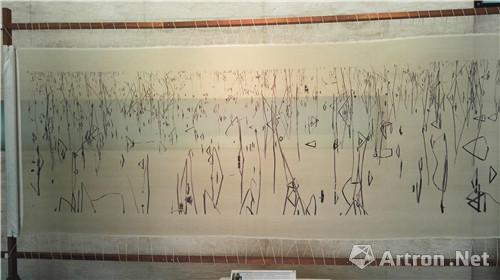

在林乐成的启迪下,镇湖目前有部分绣娘开始尝试。记者在中国刺绣艺术馆看到,梁雪芳的《荷韵》就仅仅以简单的黑色丝线构造意象,并不还原真实的残荷样貌,作品带有观念摄影的味道。作品舍弃传统画绣装裱中采用的衬纸和玻璃,甚至不用边框,经纳米技术处理后,每幅作品不足二两。据悉,梁雪芳一共做了40余幅,每幅都不一样,演绎了荷花的枯荣过程。

梁雪芳《荷韵》

邹英姿的艺术馆里也能看到类似的概念型作品,土黄底色的绷子上仅仅绣了几根金线,原来是为了表现敦煌鸣沙山的轮廓。

“苏绣向纤维艺术的方向发展?还能否称之为苏绣?是否会落入观念艺术的范畴,而丧失苏绣本身的魅力?会不会没有市场?”不少绣娘提出了隐忧。

苏州工艺美院副院长黄海对雅昌艺术网说道:“苏绣借鉴纤维艺术、借鉴西方当代艺术的表现是完全行得通的,引入当代艺术不能狭义地理解为复制蒙德里安式的冷抽象或者色域绘画,这依旧陷入图式的窠臼。观众看到绣品的第一眼,首先联想到的一定是毕加索、康定斯基、蒙德里安,第二步才是刺绣本身的工艺美感。反过头来看,我这一辈人小时候发现苏绣之美,是在枕头、被单、睡衣等生活用品上,它属于设计品。我们不能把刺绣简单地认识为画框内的‘画绣’,画绣只是当今流行的一个种类,其历史源头是南宋,远远比不上刺绣作为实用品的历史。我不止一次地说,苏绣不要搞成纯艺术,可以回归生活,纤维艺术就是一种启示,可以把苏绣之美拓展到立体空间。但苏绣的学术边界应该进行定义,例如不能离开‘丝’,如果用‘棉线’进行创作,就不算是苏绣了。”

研究员级高级工艺美术师吕元认为:“苏绣是文化概念,也带有地域特点,但不是狭隘的门派观念,其边界不是框死的。民国的沈寿大师创新出仿真秀,即借鉴了西方肖像画的技艺,但它依旧属于苏绣。艺术创作应该是一种探索行为,是精神追求。艺术不能一味地迎合市场,绣娘应该尝试接受当代纤维艺术的理念。美术史上那些探索性的、先锋性的、颠覆性的作品刚开始都不被认同,但时代在发展,藏家的审美也在变化。当代纤维艺术的创造思维和自由的实验性与现代、后现代美术思潮相契合,反映了当代人视觉审美的新趋势,如果‘不完全’考虑暂时的市场,苏绣应该走入纤维艺术的大门类中来。”

在目前的应用领域,大部分苏绣还停留在平面设计,软雕塑、软装置等立体化作品都还处于小范围实验状态。林乐成指出,纤维艺术所包含的理念不仅仅局限于平面构图,而是对苏绣的形态、材质、风格等现代性转化提供一种参考。“因材施艺很重要,苏绣本身的精细雅洁可以通过纤维艺术的形式进一步突显。未来,刺绣艺术家不仅以丝线构图,而是学会利用材料的属性,寻找新形式和新内涵,创造新视觉。”

“苏绣要在行业内保持地位,必须自我突破,打破纯装饰品、欣赏品的属性,需要在服装设计、视觉设计、工业设计等领域寻求更多的跨界合作,创新形式。”张伟总结道。

【转载自雅昌艺术网】

- 上一篇:湖北出土250余件距今4300年的精美玉器

- 下一篇:白玉大吉葫芦瓶收藏鉴赏